道頓堀に通天閣に大阪城にと、目玉観光地がたくさんある大阪。時にはそんな賑やかな観光地から逃れ、穴場観光地に出向くのも面白いものです。

この記事では、大阪で知る人ぞ知る観光地のひとつ、象印のまほうびん記念館を紹介します。

まほうびんの歴史はもとより、他社製品を含め歴代まほうびんがずらっと展示してある様は圧巻。

レトロブームも盛り上がる昨今、昭和の時代の懐かしい製品も見学できます。

無料で楽しめる施設なので、ぜひとも大阪観光の工程に組み入れてみてはどうでしょうか?

①有名観光地だけじゃ物足りない人

②レトロ製品が好きな人

③自分のペースでゆっくり観光したい人

まほうびん記念館は、象印本社の1階部分にあります。本社ということで毎日出勤する社員もいることから、駅から近いオフィス街と好立地。まさに「出張のついでに観光」を謳っている当ブログが紹介するのにピッタリな施設なのです。

大阪駅から環状線線、京橋で東西線乗り換え約20分

<大阪駅から往復含む観光時間目安>

90分

<交通費含む観光費用目安>

400円

まほうびん記念館の見どころ・観光ポイント

ミュージアム系施設はあまり多くを紹介してしまうと、実際に足を運ぶ理由がなくなってしまうので、見どころを3つに絞って紹介します。

見どころ①まほうびんの歴史を知ることができる

まほうびんの原型は、1893年イギリスの物理学者ジェイムズ・デュワーが考案した断熱容器。

二重壁の内側を真空にした断熱容器は、考案者の名前を取って「デュワー瓶」と呼ばれました。日本では後に「まほうびん」と名を変え、今もなお人々の生活に無くてはならない存在となっています。

さて、学生時代に学んだことを少しばかり思い出してみましょう。

熱の伝わり方には「対流」「伝導」「放射」の3種類があるんでしたね。「対流」と「伝導」は真空の中では起こらないことも学びました。

つまり、内側が真空になっているまほうびんは、残る「放射」を防げれば完全に熱を遮断できるということになります。

その方法を含め、まほうびんの詳しい歴史は、ぜひとも現地で確認してください。

見どころ②レトロで懐かしいを楽しむ

まほうびん記念館では、歴代の製品を数多く展示しています。若い世代にはレトロで新しく、年代が上がればレトロで懐かしい製品ばかり。

「これ、使ってた!」「むかし、おばあちゃんちにあった!」なんて、盛り上がること間違い無しです。

現在売られている現役製品も、数多く展示していました。

見どころ③まほうびんの森を楽しむ

まほうびん記念館の一角には、珍しいまほうびんを集めた「まほうびんの森」があります。さっそく、まほうびんの形を模した憎い演出の入口を入ってみましょう。

「森」の中には、世界中から集めた貴重なまほうびんがずらり。こすると今にも魔人が現れそうな魔法のランプ型のまほうびんや、アイスクリーム用のまほうびんなど、その種類は多岐に渡ります。

象印製品に留まらず、様々なメーカーの製品が展示してある点もポイントです。照明もまほうびんと同様に二重構造になっていました。

まほうびん記念館の豆知識・知っトク情報

まほうびん記念館記念館ではまほうびんにまつわる様々な知識を得ることができます。ここでは、僕が個人的に驚いたことを3つ紹介しましょう。

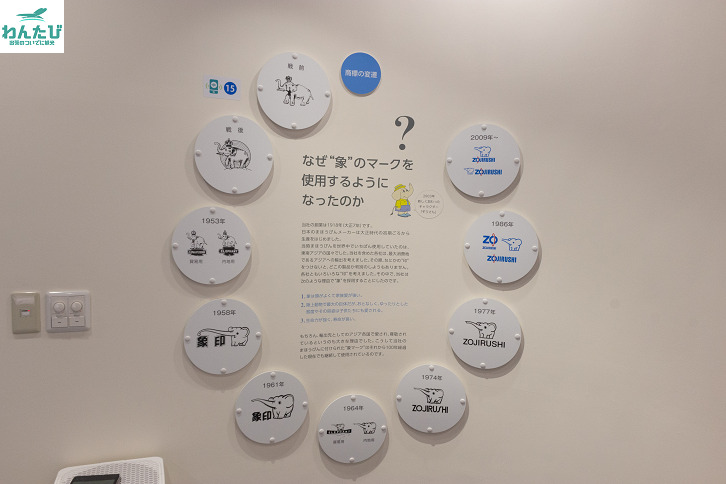

豆知識①なぜ象なのか

象印は可愛らしい象のマークでおなじみ。まほうびんメーカーは他にもタイガーやピーコックなど、動物由来のものが多い気がしませんか?

当時のまほうびんはガラス製で、割れやすいといったイメージを払拭する必要がありました。そこで、力強さをイメージさせる象を起用したのだとか。

また象は、古代より東南アジアの人々の生活や宗教に密接に結びつき、神格化されてきました。

まほうびんを東南アジアに展開する際、親しみを持ってもらう意味でも「象」が適任だったわけです。

豆知識②電子ジャーとは

あなたの家には「電子ジャー」があるでしょうか?

今、あなたは

「電子ジャーが無い家なんてごく僅かなのでは?」と思ったはず。

ちなみに我が家には電子ジャーはありません。ほぼ毎日自宅でご飯を炊いて食べているにも関わらず、電子ジャーを持ち合わせていないのです。

しかし鍋炊飯や飯盒炊飯でもなければ、レンジでチンして炊いているわけでもありません。

まほうびんの技術を応用し、いつでも温かいご飯が食べられる「ヂャー」は、日本人の生活スタイルを大きく変えました。

それまで鍋などで炊いたご飯を温かいまま保温しておく術がなかったのですが、「ヂャー」の発売によって可能になりました。

ちなみに、当時は「ジャー」ではなく「ヂャー」の表記を使用していました。

1970年になると、さらに保温力を高めるため、「電子ジャー」が発売されます。電気を使った「ヂャー」であり、保温機能しか備わっていないものです。

つまり、他で炊いたご飯を保温しておく為の装置です。

1974年になると、保温に加えて炊飯機能もついた「電子ジャー炊飯器」が発売されます。これにより、火加減を随時調節しなければならない炊飯が、研いだお米を入れてスイッチを押すだけに簡略化されることになりました。

つまり、現在多くの家庭にあるものは、「電子ジャー」ではなく「電子ジャー炊飯器」。当然、我が家で毎日のように使っているものも「電子ジャー炊飯器」なのです。

豆知識③今と昔、まほうびんの性能

まほうびん記念館に展示してある製品の中でも、ひときわ目立つ大型の「アイスクリーム専用」まほうびん。(写真はまほうびんの森のセクションで掲載しています)

まだ冷蔵設備がなかった時代、駄菓子屋などの店先に置かれていたものです。

それを知り、僕は「そんな昔の製品、性能も今より劣るだろうし、アイスが溶けてしまうのでは?」との疑問を持ちました。

しかしアテンドしてくれた館長によれば、「まほうびんの性能は今も昔も変わらない」とのこと。

真空構造になっているまほうびんの保温性能は昔から等しく、唯一飲み口だけが熱の逃げる原因になるといいます。蓋のパッキンや飲み口の大きさが重要なのだとか。

ただアイスクリームの場合は「保冷」の性能が重要。冷たい空気は下に貯まるため、上部にある取り出し口の影響を受けにくいのです。

まほうびん記念館は予約必須

まほうびん記念館は完全予約制。前日までに予約しましょう。

予約方法は電話のみ

電話06-6356-2340(予約電話受付時間 平日10:00〜16:00)

見学は平日のみ1日3回実施。

各回1組(10名以下)のみ |

来館方法

〈住所〉

大阪市北区天満1丁目20番5号

(象印マホービン株式会社 本社1F)

〈アクセス〉

大阪メトロ谷町線もしくは堺筋線南森町駅

JR東西線大阪天満宮駅

→8番出口より徒歩約10分

大阪メトロ谷町線天満橋駅

京阪電鉄天満橋駅

→13番出口より徒歩約10分

〈駐車場〉

無し

到着したら、1階の受付にある「まほうびん記念館専用」の電話を使います。すぐに担当者が駆けつけてくれますよ!

見学は専用のタブレットまたは、担当者によるアテンド。好きなほうを選べます。

嬉しいお土産も

来館の記念に、お土産をひとついただけます。僕が訪れた日は、まほうびんにも使われたレトロな花柄マスキングテープや、ウェットティッシュなどがラインナップ。定期的に変わるようです。

穴場観光地「まほうびん記念館」は一人旅にもおすすめまとめ

各回1組限定の貸し切りで、ゆっくり見学できるまほうびん記念館。

デュワー瓶から始まったまほうびんの歴史や、懐かしい歴代製品の展示など、充実した内容を無料で楽しむことができます。

完全予約制で予約方法は電話のみなので注意しましょう。

電話06-6356-2340(予約電話受付時間 平日10:00〜16:00)

見学は平日のみ1日3回実施。

各回1組(10名以下)のみ |

コメント